Eine Ausstellung im Smithsonian National Museum of African Art in Washington, die sich mit der Mythologie des Detroiter Techno-Duos Drexciya auseinandersetzte, hat Donald Trump auf den Plan gerufen. From the Deep: In the Wake of Drexciya von Ayana V. Jackson entwarf ein afrofuturistisches Szenario, in dem Nachfahren von während der Middle Passage verlorenen Afrikanerinnen eine eigene Unterwasserzivilisation bilden. Es war ein künstlerischer Versuch, Trauma, Überleben und Zukunft neu zu imaginieren.

Das Weiße Haus bezeichnete die Schau als „anti-amerikanische Propaganda“. In der Logik des Kulturkampfs gilt nicht das Kunstwerk, sondern die Abweichung vom erwünschten nationalen Selbstbild als Provokation. Wenn afroamerikanische Narrative nicht nur Opferrollen, sondern auch utopische Räume beanspruchen, wird das zur Bedrohung für die Idee einer homogenen Nation.

In Deutschland lässt sich eine Parallele ziehen. Man erinnere sich an den Begriff „Leitkultur“ der aus CDU-Kreisen der späten 1990er Jahre stammt, als konservatives Integrations- und Werteprogramm. Die AfD hat diese Rhetorik also nicht erfunden, aber hart radikalisiert. Ihre Forderungen gehen deutlich weiter: Theater und Opern sollen „deutscher“ werden, klassische deutsche Musik und Heimatlieder gehören in den Mittelpunkt, während migrantische, queere oder postkoloniale Projekte aus der Förderung gedrängt werden sollen.

Das Muster bleibt gleich. Kultur wird nicht als pluraler Raum verstanden, sondern als Bastion nationaler Identität. Alles, was nicht affirmiert, wird als „anti-amerikanisch“ oder „undeutsch“ markiert. Ziel ist ein monolithisches Narrativ, das Geschichte heroisch erzählt und Gegenwart auf Tradition reduziert.

Die Folge: Kulturpolitik verkommt zur ideologischen Disziplinierung. Trump benutzt den Begriff „anti-amerikanisch“, die AfD spricht von „Nationalkultur“ und beide meinen dasselbe. Sie wollen marginalisierte Stimmen unsichtbar machen, die alternative Geschichten und Zukünfte aufzeigen.

Der Konflikt um die Drexciya-Ausstellung zeigt, wie schnell Afrofuturismus zum Politikum erklärt wird. In Deutschland droht eine ähnliche Dynamik, wenn Kulturförderung nach AfD-Vorgaben umgebaut würde. Was bleibt, wenn nur noch affirmierende Kunst übrig ist, ist keine Kultur, sondern ein dekoriertes Lehrbuch nationaler Selbstvergewisserung.

Drexciya… wer?

Im Untergrund von Detroit entstand Anfang der 1990er Jahre ein musikalisches Projekt, das bis heute durch seine radikale Konsequenz herausragt. Drexciya, bestehend aus James Stinson und Gerald Donald, veröffentlichte Electro-Tracks, die so kompromisslos waren wie geheimnisvoll. Doch mehr als Beats und Maschinen war es die Erzählung, die sich in den Liner Notes, Tracktiteln und verstreuten Fragmenten verbarg: das Drexciyanische Universum.

Die Erzählung beginnt im Atlantik. Während der Middle Passage wurden unzählige versklavte Afrikanerinnen über Bord geworfen. In Drexciyas Mythologie entwickelten ihre ungeborenen Kinder die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Sie überlebten, gründeten Städte, bauten eine Zivilisation auf. Es ist eine radikale Umdrehung: aus dem absoluten Trauma entsteht eine Utopie. Nicht Erinnerung an Gewalt, sondern Transformation in Kraft.

Dieser Mythos ist mehr als ein erzählerisches Ornament. Er steht im Zentrum einer afrofuturistischen Praxis, die die afroamerikanische Geschichte nicht in der Niederlage belässt, sondern in eine spekulative Zukunft verlängert. Während Sun Ra sein Raumschiff Richtung Saturn steuerte, verlegte Drexciya den Blick in die Ozeane. Beide Strategien eint der Versuch, aus kolonialen Narrativen auszubrechen und neue Räume der Selbstermächtigung zu erfinden.

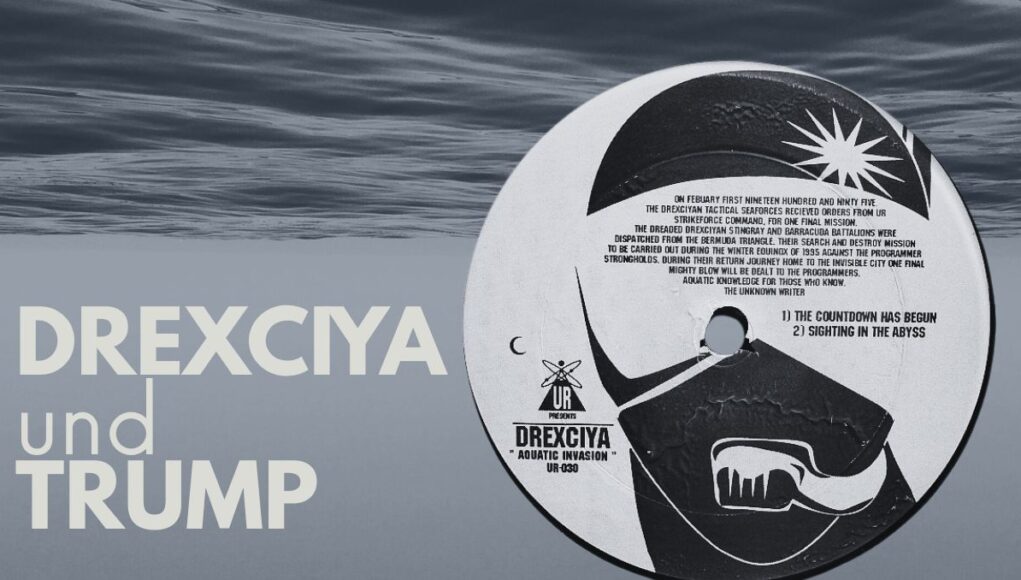

Musikalisch verband Drexciya rohe Drum Machines mit klanglicher Science-Fiction. Doch wer die Musik nur als futuristischen Soundtrack verstand, übersah die codierte Agenda. Die Tracktitel: Wavejumper, Aquatic Invasion, Andreaen Sand Dunes… lesen sich wie Koordinaten auf einer Karte. Die Veröffentlichungen erschienen als Mission Reports, ausgestattet mit kryptischen Texten, die an wissenschaftliche Protokolle erinnerten. Drexciya war nicht einfach ein Duo, sondern eine Welt.

Politisch sprengte dieses Weltbauen gleich mehrere Rahmen. Erstens verschob es den Blick auf die Geschichte der Sklaverei. Die Middle Passage war hier nicht nur ein Ort des Todes, sondern auch der Geburt einer neuen Zivilisation. Zweitens entzog sich Drexciya bewusst jeder Vermarktung. Keine Promo-Fotos, kaum Interviews, keine Kompromisse mit der Musikindustrie. Sichtbar war nicht die Person, sondern nur die Erzählung. Drittens stellte Drexciya damit eine Form des Widerstands her, die ohne direkte Parolen auskam. Sie funktionierte durch Verschlüsselung, Andeutung, Sound.

James Stinson sagte einmal, er komme nicht aus Detroit, sondern aus Drexciya. In dieser Haltung steckt ein radikales Verständnis von Kunst: Sie ist nicht Abbildung, sondern eine alternative Wirklichkeit. Dass diese Wirklichkeit schwarze Geschichte aufnimmt und in Utopie verwandelt, ist ihr politischer Kern. In der Black Atlantic-Theorie von Paul Gilroy findet Drexciya ein theoretisches Echo. Der Ozean ist hier nicht nur Handelsroute und Grab, sondern Raum für neue Identitäten.

Nach Stinsons Tod 2002 blieb die Legende bestehen. Gerald Donald führte das Werk in anderen Projekten fort, Labels wie Clone hielten das Archiv lebendig. Inzwischen ist Drexciya Teil der Kunstwelt, von Essays bis zu Ausstellungen wie Ayana V. Jacksons From the Deep: In the Wake of Drexciya im Smithsonian. Die Überführung von Subkultur in den Museumskontext zeigt, wie weitreichend diese Mythologie geworden ist. Sie funktioniert als ästhetische, politische und spirituelle Referenz.

Doch die Aktualität geht tiefer. In einer Zeit, in der rechte Bewegungen wieder nationale Kultur beschwören, wirkt Drexciya wie eine offene Kampfansage. Die Tiefsee als Ort des Widerstands, der unsichtbar bleibt und sich der Kontrolle entzieht. Ein imaginärer Raum, in dem Überleben nicht nur möglich, sondern Grundlage einer neuen Zukunft ist.

Drexciya war und ist ein Gegenentwurf zu allen Versuchen, Kultur auf nationale Identität zu reduzieren. Stattdessen zeigt dieses Projekt, wie Geschichte anders erzählt werden kann, wenn man sie aus der Perspektive der Marginalisierten denkt. Aus dem schlimmsten Abgrund der Gewalt entsteht ein Mythos, der überdauert – nicht als Opfergeschichte, sondern als eigenständiges Universum.