AI Musik ist längst kein Randphänomen mehr. Deezer hat gerade Zahlen veröffentlicht, die das Ausmaß zeigen. 28 Prozent aller Uploads auf der Plattform sind komplett maschinell generiert. Jeden Tag kommen 30.000 neue Tracks dazu. Und laut Deezer sind bis zu 70 Prozent der Plays für diese Songs schlicht Betrug. Streams aus Botfarmen, die am Ende Tantiemen abgreifen sollen. Deezer filtert diese Klicks aus den Abrechnungen und zieht AI Tracks aus Playlists und Algorithmen zurück.

Das klingt radikal, ist aber vor allem pragmatisch. Verbieten lässt sich die Welle nicht mehr. Die Plattform setzt stattdessen auf Schadensbegrenzung. Das Problem ist weniger die Technologie selbst als das Geschäftsmodell, das sich mit Spam und automatisierter Massenproduktion verbindet. Streaming wird so zur Kopie der alten SEO Spam Welt: Masse schlägt Klasse, solange Algorithmen nicht unterscheiden können.

Andere Plattformen sind vorsichtiger. Spotify hat einzelne Wellen von AI Uploads wieder gelöscht, etwa von Boomy, aber keine generelle Policy. Offiziell erlaubt man AI Songs, solange Rechte geklärt sind und keine Fake Künstler imitiert werden. YouTube verlangt Kennzeichnung und verlässt sich auf Content ID. Apple Music und Co nehmen AI Tracks über Distributoren an, solange die Rechte stimmen. SoundCloud hat immerhin seine AGB geändert, damit Inhalte nicht ungefragt als Trainingsmaterial landen.

Plattformen im Vergleich

| Plattform | Umgang mit AI Musik | Auffälligkeiten und Streitpunkte |

|---|---|---|

| Deezer | Entfernt AI Tracks aus Empfehlungen und Playlists, filtert Fraud Streams | 28 Prozent Uploads AI, bis zu 70 Prozent Fake Streams |

| Spotify | Grundsätzlich erlaubt, löscht bei Betrugsverdacht | Entfernte Boomy Uploads, Debatte über Fake Artists |

| YouTube Music | Kennzeichnungspflicht, Content ID als Waffe | Fokus auf Urheberrecht, nicht auf Masse |

| Apple Music | Über Distributoren erlaubt, solange Rechte geklärt sind | Keine öffentliche Policy, eher stille Duldung |

| SoundCloud | AI Uploads erlaubt, aber Training ohne Zustimmung untersagt | Positioniert sich klarer gegen Datenklau für Modelle |

| Nischenplattformen | Teilweise harte Linie gegen AI Bands | Beispiel ROKK mit Anti AI Policy |

Die Motive hinter den Uploads sind unterschiedlich. Betrüger setzen auf Quantität und Bots, um aus Mikrozahlungen ein passives Einkommen zu pressen. Manche Projekte wollen nur provozieren oder testen, wie weit sie das System treiben können. Labels und Verlage sehen ihre Einnahmen schwinden. Künstler müssen plötzlich mit hunderttausenden neuen Konkurrenten um Sichtbarkeit kämpfen, die nie in einem Studio standen.

Die Folgen sind absehbar. Aufmerksamkeit verteilt sich immer mehr auf Trash. Einnahmen schrumpfen, selbst wenn Fraud herausgefiltert wird. Rechtlich bleibt unklar, wem AI Musik überhaupt gehört. Und das Vertrauen ins Streaming schwindet, wenn der Katalog immer weniger nach Musik und immer mehr nach Datenmüll aussieht.

Für Clubmusik ist Quantität nichts Neues. Auch früher gab es unzählige White Labels, die nach zwei Wochen niemand mehr kannte. Der Unterschied liegt darin, dass diese Produktionen eine soziale Realität hatten. AI Tracks sind dagegen oft nichts als leerer Output ohne Kontext. Für Plattformen bleibt die Frage, ob sie Musik als Kultur oder nur noch als Content behandeln.

Digitale Musik und der Verlust von Wert

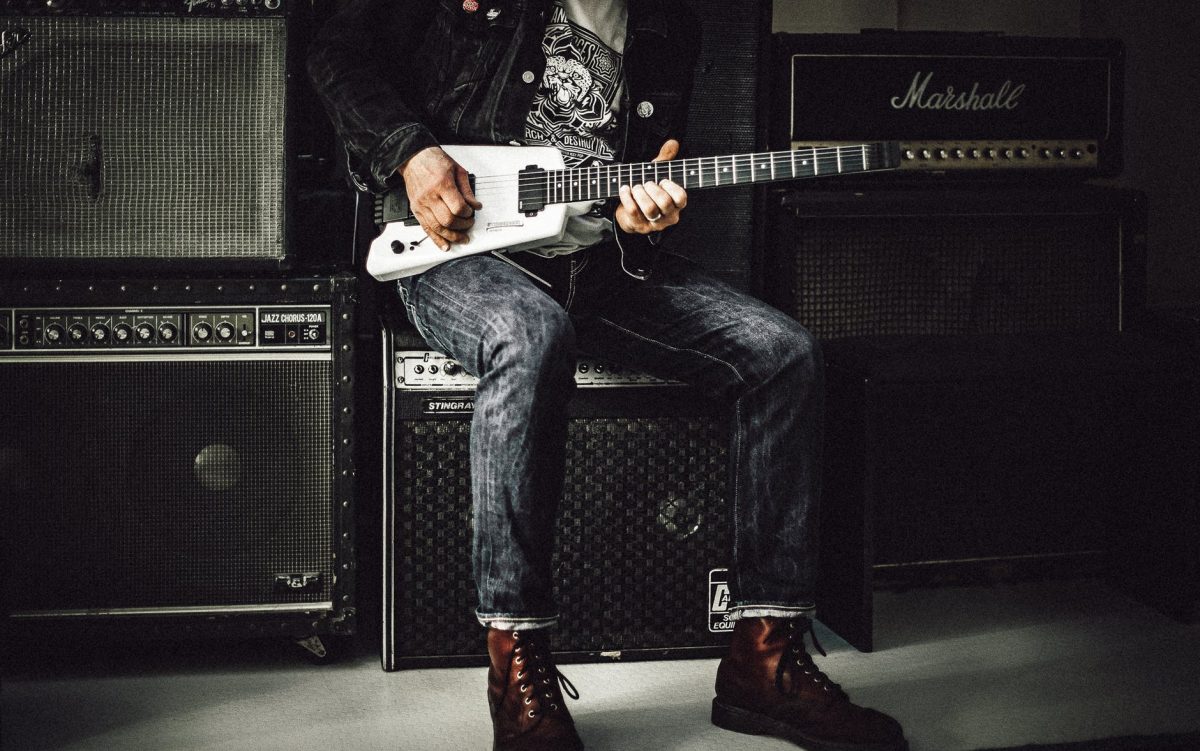

Noch bevor AI die Flut losgetreten hat, hat die Digitalisierung den Wert von Musik schon lange untergraben. Eine MP3 Datei kann man nicht lieben, sie ist nur ein austauschbarer Datenpunkt auf einer Festplatte. Vinyl ist greifbar, riecht nach Staub und Chemie, erzählt Geschichten im Cover. Digitale Musik dagegen ist flüchtig, eine Datei unter Millionen. Beides zusammen wäre wohl ideal, also die MP3 zur Platte gleich mitgeliefert.

Dieser ganze Mist schlägt auch auf die Hörgewohnheiten zurück. Playlists ersetzen Alben, einzelne Tracks werden zu Skipware. Wer eine Sammlung von Platten hat, baut damit auch eine Beziehung auf. Digital fehlt dieser Anker. Kein Sammlerwert, kein Ritual, kein Besitzgefühl. Das Ergebnis: Musik wird zur Wegwerfware, die man nicht mehr hütet, sondern im Stream nebenbei verbrennt.

Die Industrie hat daraus längst ein Geschäftsmodell gemacht. Geld verdient man nicht mehr mit dem Werk selbst, sondern mit Abomodellen, Werbung und Daten. Die Frage ist, ob Musik in diesem Setting noch als Kultur funktioniert oder nur noch als Hintergrundgeräusch. AI ist dann nur der nächste Schritt in dieser Entwertungsspirale.

Clubs zwischen Ritual und Content

Auch in Clubs zeigt sich der Wandel. Früher war ein Track ein Fundstück, schwer zu bekommen, ein Geheimnis zwischen DJ und Crowd. Heute kann fast jeder die gleiche MP3 in Sekunden finden. Das entzaubert den Moment. Wenn ein Song nur noch Content ist, verliert er die Aura des Besonderen.

DJs stehen dadurch unter Druck. Nicht mehr das Auflegen seltener Platten macht den Unterschied, sondern das Storytelling, die Dramaturgie, die Inszenierung. Gleichzeitig verändert sich das Publikum. Wer mit Spotify sozialisiert wurde, hört nicht mehr ein Set als Reise, sondern will ständig Highlights. Skipping im Kopf.

Alles Refrain, keine Reise

Früher baute ein Track auf. Intro, Breaks, der Refrain als Höhepunkt, dann das Auslaufen. Heute setzen digitale Produktionen den Höhepunkt direkt an den Anfang. Wenn es keine Geduld mehr gibt, muss die Climax sofort knallen, weil die Skip Taste sonst schneller ist. Der Refrain wird wiederholt, bis er sich abnutzt. Die Wellenform der Amplitude weicht einer durchgehenden Normalisierung, jede Spitze gleich laut, jede Passage gleich flach.

Das verändert nicht nur Musik, sondern auch das Hören. Spannung, Erwartung, Vorfreude lösen sich auf. Was bleibt, ist ein permanentes Maximum, das sich selbst entwertet. So wird Musik zur Dauerbeschallung ohne Dramaturgie. Für Clubs ist das Gift. Wer die Intensität einer Nacht kennt, weiß, dass Magie nur funktioniert, wenn es auch Leerräume, Übergänge und Brüche gibt. Das ist EDM.

Clubs geraten damit in die gleiche Logik wie Streamingdienste. Aufmerksamkeit wird zerstückelt, Musik wird konsumiert statt erlebt. Die Frage ist, ob Räume, die einmal für Intensität und Exklusivität standen, sich diesem Tempo anpassen oder ob sie gegensteuern können. Vielleicht wird das Ritual Vinyl wieder zum Gegengift, weil es genau das zurückholt, was die digitale Welt entwertet hat: Langsamkeit, Knappheit und Nähe.